La vida al filo del bosque: Cómo los bordes transforman la selva

—y lo que eso significa para todos nosotros

Una línea que lo cambia todo

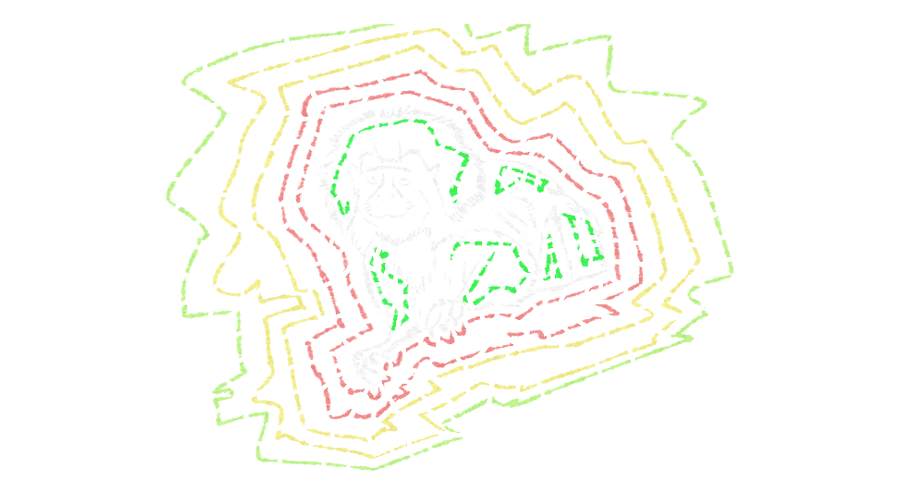

Imagina que sobrevolamos la Amazonía y vemos una alfombra verde interrumpida por una carretera, un potrero o un campo de soya. Ese corte no solo “quita” árboles: crea un borde. Y es aquí ―esa franja donde el bosque natural se encuentra con el mundo humano― donde todo se altera: la luz entra desmesuradamente, el aire es más seco, la temperatura sube y baja fuertemente y el viento sopla con fuerza. Los científicos llaman a estas alteraciones efectos de borde y han comprobado que pueden influir más allá de 2500 metros hacia el interior de la selva (¡la longitud de 25 campos de fútbol!)

La fragmentación de los bosques nativos es un fenómeno omnipresente que afecta a todos los bosques del planeta. Casi el 20 % de las áreas forestales restantes del planeta que se encuentran actualmente a menos 100 metros de un borde, el 50 % de esos bosques están a menos de 500 metros de un borde, y el 70 % a menos de un kilómetro. Esto significa que una gran parte de los ecosistemas de bosques y selvas están bajo la influencia directa de los efectos de borde. Estas franjas son zonas donde el bosque se encuentra con áreas modificadas por la actividad humana, como campos agrícolas, carreteras o asentamientos.

Diversos estudios recientes han demostrado que estos cambios tienen un impacto significativo y persistente sobre la biodiversidad. La creación de bordes modifica la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas, afectando especialmente a las especies que dependen de las condiciones estables y protegidas del interior del bosque. En este sentido, la fragmentación no solo reduce el tamaño total del hábitat, sino que también incrementa la proporción de borde, lo que puede causar la degradación permanente de los bosques remanentes

Este proceso de desmoronamiento desde afuera hacia adentro, como lo describe el ecólogo William Laurance, implica que los fragmentos de bosque nativo pierden su corazón o área núcleo, quedando dominados por ambientes de borde alterados que muchas especies no pueden soportar. Además, la fragmentación provoca aislamiento poblacional, dificulta el intercambio genético y reduce la resiliencia de las comunidades biológicas. Por eso, comprender y mitigar los efectos de borde es vital para diseñar estrategias de conservación efectivas que permitan mantener la integridad y funcionalidad de los ecosistemas forestales en un mundo cada vez más fragmentado

La creación de bordes modifica la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas, afectando especialmente a las especies que dependen de las condiciones estables y protegidas del interior del bosque.

Tamaño, forma y vecindario: ¿cuánto importan?

Un fragmento grande y compacto —piensa en un gran círculo— suele conservar un núcleo de bosque más estable y protegido de las alteraciones externas como el calor o frio excesivos, el viento y la presión de depredadores, especies invasoras y ferales o incluso humanos cazadores. Por ejemplo, en bosques montanos de centro américa, esos parches “redondos” albergan significativamente más aves y anfibios que los fragmentos alargados o irregulares donde los efectos de borde dominan el ambiente. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren que no solo importa el tamaño o la forma de un solo parche remanente, sino también la cantidad total de parches que componen el hábitat de algunas especies en el paisaje —la llamada hipótesis de la cantidad de hábitat—.

Actualmente, muchos bosques nativos están aislados, rodeados por una matriz, el tipo de cobertura que mantiene la mayor área en el paisaje y que por lo general es de origen humano (e.j. potreros o cultivos). Esta matriz puede ser una aliada o una barrera para la vida silvestre. Cuando la matriz es “suave” —como cultivos con árboles nativos, sistemas agro-silvopastoriles, cercas vivas, vegetación riparia o bosques secundarios— puede amortiguar los impactos de los bordes y actuar como un corredor que facilita el movimiento y la dispersión de una mayor cantidad de especies. En cambio, una matriz más agresiva —compuesta por coberturas con vegetación de origen humano, y muy diferente al ecosistema original— actúa como un muro que aísla a las poblaciones y reduce la conectividad ecológica. Esta interacción entre tamaño del fragmento, calidad de la matriz y conectividad es clave para entender los patrones de biodiversidad y los procesos ecológicos en paisajes fragmentados

Además, estudios recientes han demostrado que, a pesar de los efectos de borde, incluso los fragmentos pequeños pueden tener un valor desproporcionadamente alto para la conservación si están inmersos en una matriz de buena calidad, y que permita a las especies desplazarse y acceder a los recursos necesarios . Así, no basta solo con contar hectáreas: la forma del fragmento y la naturaleza del vecindario se encuentra deciden cuánta vida puede prosperar dentro de él.

Tres niveles de impacto

Cuando se tala un bosque nativo y surge un borde, el primer cambio ocurre en el ambiente físico. Es como si el techo del bosque desapareciera: durante el día la temperatura aumenta varios grados, la humedad cae y los suelos se secan, mientras el viento circula libremente, modificando profundamente las condiciones del lugar. Estos cambios, denominados efectos abióticos, constituyen el escenario inicial para la transformación del ecosistema.

A este nuevo ambiente responden rápidamente ciertas especies, los actores pioneros. Helechos, lianas e insectos oportunistas colonizan la zona iluminada en pocos días, mientras las especies especializadas que prefieren la penumbra —orquídeas o ranas pequeñas de hojarasca— se desplazan hacia el interior protegido del bosque. Estos reemplazos representan los cambios bióticos directos

Sin embargo, la historia no termina aquí. Los cambios en las abundancias de las especies también alteran, más adelante, sus interacciones bioticas. El colibrí que solía polinizar una flor del sotobosque ya no la encuentra; los murciélagos que dispersaban semillas evitan el calor y la exposición; los depredadores que controlaban poblaciones de insectos desaparecen; las garrapatas ahora inundan los cuerpos de lagartijas y serpientes; y los nidos de las aves especialistas son parasitados por otras aves más generalistas de hábitat. Estos impactos en las relaciones ecológicas, conocidos como cambios bióticos indirectos, pueden reconfigurar toda la red de vida a largo plazo.

Un proceso en tres actos

Los estudios de largo aliento en parcelas experimentales de la Amazonía —algunas monitoreadas por más de tres décadas— muestran que los bordes sufren tres fases bien diferenciadas después de la tala inicial

Aislamiento inicial (0-1 año). Apenas se realiza la primera tala de bosque, el microclima cambia de golpe, como lo mencionábamos anteriormente la temperatura se vuelve más extrema, el viento entra al bosque seca el aire y la hojarasca del suelo. Llegan especies pioneras amantes del sol mientras muchas especialistas del sotobosque desaparecen o se refugian más adentro.

Cerramiento del borde (1-5 años). La vegetación secundaria crece con tal vigor que forma una cortina verde. Los tallos se ramifican lateralmente y el borde se convierte en un “muro” que frena el aire cálido del potrero vecino. El resultado es paradójico: el viento choca contra esa barrera, la turbulencia aumenta y los árboles más antiguos ceden y se desploman.

Post-cerramiento (> 5 años). El borde alcanza un nuevo estado: la biomasa es mayor que al principio, pero también lo es la densidad de lianas gruesas que trepan y estrangulan troncos. A largo plazo esa maraña favorece la caída de más árboles y mantiene el borde en un ciclo de disturbio crónico y permanente.

¿Hasta dónde llega el efecto de borde?

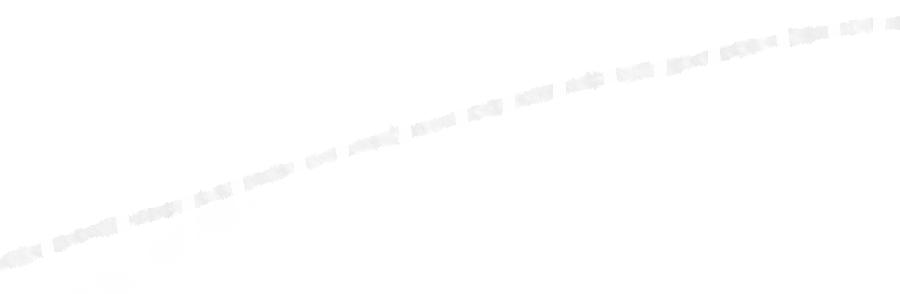

Todo depende de qué variable observemos y dónde la midamos. Un seguimiento de diez años en la Amazonía brasileña logró desentrañar la profundidad de una docena de parámetros clave. Variables como la apertura del dosel y la pérdida de biomasa pueden extenderse hasta 300 adentros del bosque; mientras que la turbulencia y velocidad del viento pueden llegar a más de 2 kilómetros.

Conocer estas distancias ayuda a priorizar franjas críticas para la restauración ecológica y a definir cuán anchos deberían ser los corredores biológicos que conecten fragmentos para mantener hábitat adecuados para las especies de interés en conservación.

Un vacío pendiente. La mayoría de estudios intensivos de profundidad del efecto de borde —incluido el de Broadbent y colaboradores (2008)— se concentran en la selva amazónica. Poco o nada sabemos de la profundidad real de los efectos de borde en otros ecosistemas como los bosques andinos, los bosques secos tropicales o las selvas del Chocó. Hasta que no existan series de datos de largo plazo en esos lugares, seguiremos planificando con grandes signos de interrogación y sin saber si los bordes de esos ecosistemas atraviesan las mismas etapas, si lo hacen más rápido o si albergan sorpresas propias.

Cuando cambian las reglas del juego… y el paisaje se reinventa

Cuando la intrincada red de relaciones en un bosque se ve alterada, los efectos se propagan desde el suelo hasta el dosel, generando un efecto dominó ecológico. La disminución de polinizadores, como abejas y murciélagos, reduce la producción de frutos; con menos frutos, dispersores de semillas como tucanes y monos se alejan, provocando un empobrecimiento del suelo y una reducción en la regeneración forestal. En pocos años, el bosque pierde su capacidad para renovar su cubierta vegetal y capturar carbono, un proceso esencial para mitigar el cambio climático.

Sin embargo, el ecosistema muestra resiliencia. Algunas especies adaptan sus hábitos; colibríes que antes habitaban exclusivamente la penumbra ahora frecuentan arbustos soleados en los bordes; ardillas y coatíes cruzan potreros protegidos por cercas vivas para alimentarse en cultivos; y en cafetales con sombra murciélagos y aves consumen plagas, brindando servicios ecosistémicos que reducen la necesidad de pesticidas.

Estas respuestas de las especies son entendidas como complementación —el uso de recursos distribuidos en distintos hábitats— y suplemetación —la búsqueda en la matriz de recursos ausentes en los fragmentos de bosque nativo—. Además, el fenómeno de spill-over describe cómo especies generalistas, invasoras y ferales se trasladan a desde cultivos y potreros vecinos, hacia el bosque nativo remanente, evidenciando la profunda conexión entre la salud del bosque y la de los paisajes agrícolas circundantes.

En conjunto, mientras algunas partes del ecosistema sufren, otras se ajustan, dando lugar a un bosque modificado, menos complejo pero mas o menos funcional. La lección es clara: conservar las conexiones ecológicas originales —polinizadores, dispersores, reguladores de plagas y suelos saludables— es fundamental para guiar adecuadamente el manejo del paisaje.

Pequeñas heridas grandes pandemias

La mañana despierta tibia en un caserío ribereño de la Amazonía peruana. A un lado del camino, un puñado de árboles remanentes todavía resiste; al otro, los cultivos de plátano avanzan hasta tocar sus sombras. Entre ambos mundos se abre un borde por donde pasan monos, gallinas, perros y niños que corretean camino a la escuela. Ese ir‑y‑venir tan cotidiano también es una pasarela para los microbios.

Los promotores de salud lo detectan primero: el mapa de malaria y dengue se superpone con el de los bosques fragmentados. Charcos que dejan los motocarros al internarse por la trocha, gallineros pegados a la selva y casas sin mallas donde la gente duerme a pocos metros de los murciélagos completan el cóctel perfecto para los mosquitos.

Pero el “efecto borde” sobre enfermedades emergentes no se limita a las selvas amazónicas. En Camerún y Ghana, la tala para nuevas plantaciones y estanques devastó las redes alimentarias acuáticas y permitió que la bacteria Mycobacterium ulcerans —causante de la úlcera de Buruli— saltara a los humanos. En Asia y Oceanía, los brotes de Hendra y Nipah siguen el mismo guion: murciélagos frugívoros expulsados del bosque que buscan alimento en granjas de cerdos o caballos, acercando sus virus a las personas.

Un análisis global de 6 800 comunidades ecológicas halló que, a medida que el uso humano del territorio aumenta, también crece la abundancia de mamíferos capaces de hospedar patógenos zoonóticos. Y en Brasil, los planes para habilitar monocultivos en tierras indígenas sumarían nueva presión sobre el “laboratorio” de virus de la Amazonía, elevando el riesgo de una próxima pandemia.

En la selva peruana, un estudio en Madre de Dios reveló que las comunidades rodeadas por retazos de bosque presentan tasas de infección entre 50 y 100 % más altas que las aldeas vecinas a un bosque continuo. Proteger extensiones amplias de selva —o restaurar los bordes para que vuelvan a cerrarse— no solo salva especies bonitas y peluditas como los jaguares o dantas; también funciona como un escudo sanitario que diluye contactos peligrosos entre la fauna silvestre, con las mascotas y el ser humano.

Árboles caídos, carbono al aire: el problema local que calienta al planeta

Como ya se mencionó anteriormente, los árboles en los bordes sufren un proceso de debilitamiento progresivo. Primero, enfrentan una mortalidad inicial debido a los cambios microclimáticos drásticos que alteran su capacidad de adaptación. Luego, cuando el borde se cierra, la turbulencia incrementa considerablemente, derribando árboles que antes estaban protegidos. Más adelante, la densidad y el peso creciente de las lianas se convierten en una amenaza aún mayor, ahogando a los troncos debilitados y acelerando su caída. A escasos metros del borde, la mortalidad arbórea puede aumentar hasta 50 %, y la biomasa que se derrumba libera a la atmósfera el carbono que tardó décadas en almacenarse.

Ese pulso de dióxido de carbono no se queda en el lugar donde cayó el árbol. Un estudio de imágenes satelitales reveló que los bordes tropicales pierden en promedio entre 10 y 25 % de su carbono. En Borneo, la combinación de sequía y bordes frenó por completo el tradicional sumidero de carbono del bosque. Incluso en bosques templados del noreste de Estados Unidos, donde el borde puede estimular la fotosíntesis, ese “bono” de carbono es extremadamente vulnerable a las olas de calor y a las talas reiteradas.

La situación se agrava porque las lianas se están volviendo protagonistas. Un meta-análisis global halló que su dominio aumenta en paisajes degradados y climas más secos, reduciendo todavía más el crecimiento de los árboles supervivientes. En la Mata Atlántica brasileña, los fragmentos sometidos a borde almacenan apenas la mitad del carbono de los núcleos intactos, y la variabilidad de los efectos a escala de paisaje es tan grande que algunos parches se convierten en focos netos de emisiones.

Así, lo que comienza como un fenómeno local —un árbol que cae en el límite de un potrero— termina cargando la atmósfera de un gas que calienta todo el planeta, afectando los ecosistemas y a la humanidad. Proteger y restaurar los bordes no es solo salvar un puñado de troncos: es defender uno de los diques de carbono más poderosos que tenemos contra el cambio climático.

Fuego en la frontera

En todos los bosques nativos, incluso en los más lluviosos del planeta, como las selvas húmedas tropicales, se produce una acumulación de biomasa debido al incremento en la caída de hojarasca y la mortalidad de árboles. A medida que se crea un borde, el viento aumenta su acción, secando toda esta biomasa acumulada, generando una auténtica bomba de tiempo para un incendio forestal. Este proceso no solo amenaza el ecosistema, sino que también es aprovechado en muchas ocasiones por los acaparadores ilegales de tierras. Este ciclo perpetúa un círculo vicioso de degradación que no solo destruye la vegetación, sino que altera profundamente la estructura del ecosistema, disminuye la biodiversidad y dificulta la regeneración natural. La fragmentación del hábitat, sumada a cambios en el uso del suelo, intensifica estos efectos, haciendo que los incendios sean más impredecibles y devastadores en aquellos ecosistemas.

El impacto de los incendios es aún más grave en aquellos ecosistemas donde el fuego no es un fenómeno frecuente o natural, como sucede en muchos bosques montanos tropicales y selvas húmedas. En estos ecosistemas, las plantas no han desarrollado adaptaciones específicas para resistir o recuperarse de los incendios, ya que el fuego no forma parte de su régimen ecológico. Como resultado, cuando ocurre un incendio, la magnitud del impacto puede ser desastrosa e incluso irreversible. La pérdida de especies vegetales, la alteración del suelo y la destrucción de hábitats pueden cambiar profundamente el equilibrio del ecosistema. Además, la recuperación de estos ecosistemas es mucho más lenta, si es que llega a producirse, ya que las especies que podrían haber resistido el fuego de manera natural simplemente no están presentes.

El manejo del fuego emerge como una herramienta esencial para conservar la biodiversidad en paisajes fragmentados. Sin embargo, existen aún gran incertidumbre sobre cómo implementar prácticas efectivas que consideren el cambio climático y la creciente presión humana sobre los bosques nativos. Además, los incendios interactúan complejamente con la pérdida de hábitat, modificando las condiciones microclimáticas y afectando la conectividad ecológica, lo que impacta procesos vitales para muchas especies. Por ejemplo, estudios recientes muestran que tanto predadores invasores como sus presas nativas responden de manera diferenciada al fuego prescrito, lo que añade un nivel más de complejidad a la gestión. Por ello, comprender la relación entre fuego, fragmentación y estructura del paisaje es crucial para diseñar estrategias adaptativas que protejan tanto los fragmentos forestales como las matrices que los rodean.

Pero el debate sigue candente

Aunque la fragmentación del hábitat ha sido tradicionalmente vista como un fenómeno negativo para la biodiversidad, estudios recientes han matizado esta visión y han abierto un debate activo en la comunidad científica. Por un lado, investigaciones como las de Fahrig et al. (2019) resaltan que la pérdida de hábitat es la principal amenaza para la biodiversidad, mientras que la fragmentación en sí misma puede tener efectos más complejos, ya que a veces por el fenómeno de spill-over se incrementa la riqueza de especies en el paisaje transformado.

Esto pone en evidencia que no basta con contar cantidad de fragmentos o sus áreas, sino que es crucial entender cómo se distribuye y se mantiene la configuración del hábitat de las especies en el paisaje. Estos efectos diferenciales dependen mucho de la escala espacial y temporal considerada, así como de la especie o ecosistema analizado, lo que complica las generalizaciones. Además, para terminar de enredar esta maraña de efectos, Fahrig (2024) señala recientemente que los efectos de borde a escala de fragmento no necesariamente reflejan los impactos a nivel de paisaje más amplio, y que la relación entre fragmentación y biodiversidad puede variar según la escala y el contexto ecológico.

Entonces, si bien conservar fragmentos de bosque nativo grandes y compactos sigue siendo una estrategia fundamental para conservar la biodiversidad. Investigaciones recientes sugieren que no solo la cantidad de bosque importa, sino también cómo está distribuido en el paisaje y la calidad de la matriz que lo rodea. Sorprendentemente, varios fragmentos pequeños bien distribuidos y conectados pueden albergar tanta o más biodiversidad que unos pocos fragmentos grandes, especialmente cuando la matriz es favorable y facilita el movimiento y supervivencia de las especies.

¿Qué podemos hacer para conservar nuestros bosques fragmentados?

Mejorar la matriz mediante cultivos diversificados, arreglos de sistemas silvopastoriles, bosques secundarios y otras formas de vegetación con una estructura vegetal similar al ecosistema original es esencial para crear un paisaje permeable, que sirva como corredor para la fauna y soporte funciones ecológicas críticas. Restaurar ecológicamente los bordes degradados antes de que el daño penetre en el interior del bosque también es fundamental para mantener su integridad. La complementación del paisaje y la conectividad entre fragmentos permiten que las especies utilicen recursos distribuidos y mantengan poblaciones viables a pesar de la fragmentación.

Crear corredores biológicos, esos “puentes verdes” que conectan islas de bosque, es una medida clave para la conservación de la biodiversidad. Estos corredores no solo permiten el movimiento de especies emblemáticas como jaguares, tapires y guacamayas, sino que también facilitan la dispersión genética y la resiliencia del ecosistema frente a perturbaciones. Sin embargo, es esencial entender qué especies podrán realmente cruzar estos corredores y monitorear sus poblaciones a lo largo del tiempo. De lo contrario, podríamos estar conectando fragmentos de bosque sin saber cómo esto impacta realmente a la biodiversidad local, al permitir la dispersión de especies invasoras y enfermedades, o llevando incendios de un sitio a otro.

Es importante tener en cuenta que muchas de las especies más amenazadas, especialmente aquellas especializadas en el interior del bosque, nunca frecuentan los bordes o los corredores. Estas especies, que dependen de condiciones muy específicas, no podrán beneficiarse de los corredores si estos no están diseñados teniendo en cuenta sus necesidades ecológicas. Además, los corredores de conectividad no solo facilitan el paso de especies de interés, sino que también pueden conectar áreas con incendios forestales, especies invasoras o incluso vectores de enfermedades emergentes. En este sentido, la creación de corredores debe ir acompañada de una planificación cuidadosa para asegurarse de que realmente favorecen la biodiversidad y no provocan efectos adversos.

Además, planificar la infraestructura con pasos de fauna y limitar la expansión innecesaria de carreteras y urbanizaciones evita que el paisaje se fragmente aún más. Las carreteras no solo crean efectos de borde que alteran el microclima y facilitan la llegada de incendios y especies invasoras, sino que también sirven como vectores de asentamientos humanos. A medida que las personas se instalan en nuevos territorios cercanos a las carreteras, la deforestación se intensifica y se generan más efectos de borde, lo que a su vez lleva a una mayor fragmentación del paisaje. Este ciclo, impulsado por la expansión de la infraestructura, es difícil de detener y tiene efectos multiplicadores que siguen desestabilizando el equilibrio ecológico de los ecosistemas.

En suma, debemos diseñar paisajes humanos óptimos para la producción al mismo tiempo que permiten la conservación de la biodiversidad, lo que implica integrar estos enfoques: proteger fragmentos grandes, valorar y conectar fragmentos pequeños, mejorar la matriz y garantizar corredores ecológicos. Así, no solo cuidamos el bosque en sí, sino también el tejido que lo sostiene.

Los bordes pueden ser invisibles desde un satélite, pero deciden el destino del bosque y, en última instancia, nuestra propia supervivencia. La próxima vez que veas un borde de bosque o selva nativa interrumpida por un cultivo o una carretera, piensa en todo lo que ocurre a su alrededor: desde la semilla que no germina hasta el aumento de CO₂ que llega a tu ciudad.

Cuidar el corazón del bosque empieza por sanar sus bordes.

¡Ayúdanos compartiendo esta publicación!